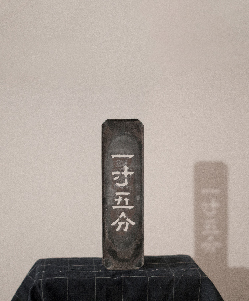

金属で出来たその文字型は、今でいうスタンプのような道具として、品物の箱や製品にラベルを押すために使われてたいたのかもしれません。いずれも、家庭でというより商いの場面で使用されていたと想像できます。「一寸五分」が何を指していたのか、使い込まれた金属の文字型を誰がどのように使っていたのかははっきりとは分かりませんが、先人たちから渡されたバトンと受け止め、脈々と続く時代の中で育まれてきた土地と店との関係や文化、今より不便な時代だからこそ生み出すことができた知恵と工夫を重んじ、取り組んで参りたいと思っています。

さて、普段、私が最初に手に取る珈琲豆は精製された「生豆」という状態です。日本からは随分と離れた土地で農家さんがコーヒーの木を手入れし、実を収穫し、あらゆる方法で実から種子(生豆)を取り出し、選別し、出荷し、運ばれて、ようやく目の前にやってくるのです。さらに、それを焙煎し、粉にし、抽出することで、求める姿となって現れます。しかし、その求める姿はただただ黒い色をした飲める液体であれば良いというわけでもなく、美味しい珈琲というのは変化や奥行きを含んでおり、一筋縄ではいきません。豆の産地や精製方法、焙煎度合、抽出方法、珈琲を飲む時間や気分もその一つかもしれませんが、農作物ならではの生産地の環境、気候や災害、政治や経済も大きく関わってくるでしょう。珈琲の美味しさが一言で言い表せないように、珈琲は私にとってはまだまだ分からないことだらけです。でも、分からないからこそ魅力的で面白い。答えを出すより、そこから見える景色を楽しみたい。それは、小さなモノゴトを出発点にその背景や周縁に思いを巡らせていく過程が、とてもワクワクと楽しい感覚と新しい発見を引き起こしてくれると考えるからです。

調べて分かったことですが、「一寸五分」の大きさは約45mm。おおよそ手のひらにおさまるくらいの小さな寸法です。それはいまの私の身の丈にあった大きさでもある気がしています。その「眇々タル事=取るに足らない小さなモノゴト」についてもじっくりと向き合いながら、取り組みの中で掬いあげるとともに、小さな世界から見えてくる広々とした景色を共に楽しんでいただけるよう精進してまいりたいと思っています。

2019.7.3 岡田美久